Adán descubierto y redimido

D.R.A.

Jehová Dios llamó a Adán en el huerto de Edén y le dijo: “¿Dónde estás tú?” Génesis 3.9. Fue la primera pregunta divina a un ser humano, y la primera de tantas que Dios ha venido haciendo. No debe ser necesario decir que Él no pregunta para saber, sino para que nosotros reflexionemos.

Adán fue hecho en la imagen de Dios, libre de culpa y capaz de comunicarse con el cielo mismo. Tenía todo cuanto uno podía desear.

Pero le fue prohibido comer del fruto del árbol que era deseable para alcanzar sabiduría. La mujer, engañada por Satanás, extendió la mano y tomó de aquel fruto. Adán, prestando atención a la voz de su esposa, hizo lo mismo. En esto pecaron contra Dios y de una vez cayeron bajo la sentencia de muerte.

Desde luego, siendo ya pecadores, se llenaron de espanto. Se escondieron, cosa que el hombre hace todavía de mil maneras que inventa, creyendo que le esconden de la mirada de un Dios santo.

Su amante Creador llamó: “Adán, ¿dónde estás tú?” Y éste respondió: “Tuve miedo”.

El pecado había hecho lo suyo y ahora había una gran sima entre la pareja y Dios. Pero Él no dejó la cosa así. Despertó en ellos vergüenza por su desnudez, desdeñó sus delantales de higuera y les vistió de túnicas de pieles.

De manera que esta primera pregunta vino acompañada de la primera ilustración en la Biblia de la gran verdad de la redención, pero debemos observar que de por medio hubo la confesión de culpa.

Sólo la muerte de un animal ha permitido la costura de aquellas túnicas de pieles. En vez de la muerte inmediata de dos

culpables, murió un sustituto. Aquel acto de desobediencia trajo sus consecuencias inmediatas y de largo alcance, pero al menos Dios veía a personas adecuadamente vestidas conforme a la provisión que Él había hecho, y como consecuencia de un sacrificio que ellos no podían ofrecer.

¿Y acaso esta transacción no trae a la mente Isaías 64.6? “Todos nosotros somos como inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas”. Pero nos apresuramos a ir un par de páginas atrás en nuestra Biblia para leer en Isaías 61.10: “Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia”.

¿Y el que lee?

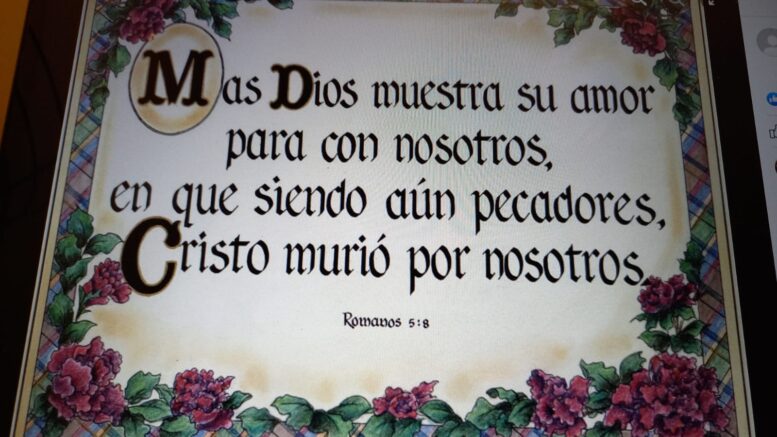

¿Dónde estás tú? Tal vez conoces que la descripción que el apóstol Pablo hizo de cierta gente: sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero de ellos en particular pudo decir en seguida: “Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo”, Efesios capítulo 2.

En el Edén los padres de nuestra raza fueron despachados de la presencia de Dios, consecuencia del pecado. En el Calvario, la pena mayor infligida sobre Jesucristo, para poder redimir al pecador, fue la de ser separado de la presencia de Dios. A gran voz exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

Y, la mayor pena que será infligida sobre aquel que rehúsa la redención, o salvación, que Él ofrece será la de estar separado eternamente de Dios. Cielo y tierra huirán de delante de Aquel que consignará a todo incrédulo a las tinieblas de afuera, a lo que dos veces el evangelista Mateo llama el lloro y crujir de dientes.

¿Y con qué te vistes ante el santo Dios?

De nada valdrán los delantales de hojas de higuera que son nuestros intentos a presentarnos con religión de corte humano, sin haber aceptado sacrificio de un tercero. El “trapo de inmundicia” de nuestra supuesta virtud propia, o sentido de autosuficiencia, no bastó para nuestros antepasados ni bastará para nosotros.

Pero las ropas de salvación que están a nuestro alcance —las verdaderas “túnicas de pieles” —son el manto de justicia que cubre a todo aquel que ha sido acercado por la sangre de Cristo.

En figura por lo menos, Dios salvó a los primeros en rebelarse ante Él. Al segundo, su hijo mayor, así no fue porque él no quiso. “Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. De tu presencia me esconderé … y salió Caín de la presencia del Señor”.